Warum die späte Empörung über AdFraud, KI-News und algorithmische Meinungsmacht nichts ändert

Muss man nun aufspringen und jubeln, weil sich endlich namhafte Publikationen dem Thema AdFraud & Co. annehmen?

Ich bleibe mal ruhig sitzen. Denn das Thema ist weder neu, noch sollten wir uns über die verspätete Aufmerksamkeit freuen. Sie kommt zu spät und sie kommt vor allem dann, wenn das eigene Geschäftsmodell ins Wanken gerät.

Vielleicht war der Auslöser für die jüngsten Berichte über Metas Milliardengewinne mit betrügerischer Werbung und den Anteil von KI-generierten Fake-News ein ganz profaner: die schwindenden Erlöse der Verlage, die seit Jahren auf Anzeigen angewiesen sind. Redaktionsfusionen, die Schließung lokaler Titel und die Stagnation bei Paywall-Abos sind längst Alltag, keine Enthüllung.

Laut einer aktuellen Analyse des Reuters Institute zahlen weltweit nur 18 Prozent der Nutzer für Online-Nachrichten, in Deutschland sogar nur 13 Prozent. Das bedeutet: Fast neun von zehn Leserinnen und Lesern greifen lieber zu kostenlosen Inhalten, meist über Plattformen, die ihre Reichweite mit Werbung finanzieren.

Die große Verschiebung der Mediagelder

Über 50 Prozent der weltweiten Werbeausgaben fließen laut WARC inzwischen an nur fünf Plattformen: Meta, Alphabet, Amazon, ByteDance und Alibaba. Damit hat sich die Werbeökonomie faktisch von den Redaktionen zu den Algorithmen verschoben.

Das Geld, das früher journalistische Arbeit finanzierte, speist heute Empfehlungslogiken, die auf Klicks und Verweildauer optimiert sind, nicht auf Wahrheit oder Relevanz.

Wie tief diese Umkehr reicht, zeigt eine Untersuchung von Reuters und ArsTechnica.

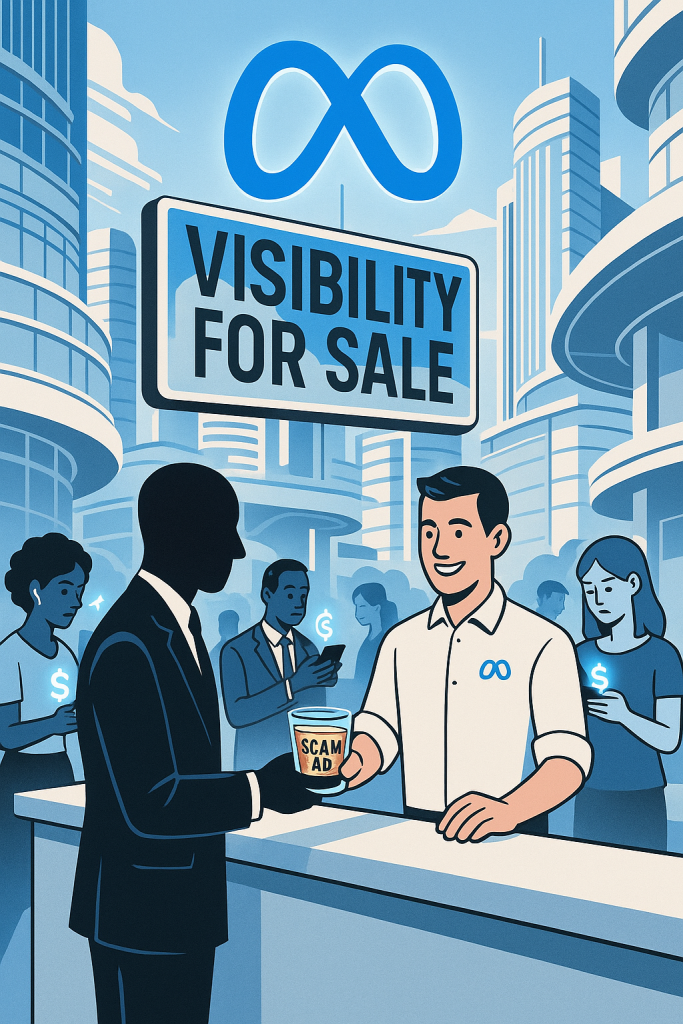

Demnach stammen rund zehn Prozent von Metas Werbeumsatz, also über 16 Milliarden US-Dollar, aus Anzeigen, die betrügerische oder verbotene Inhalte bewerben. Interne Dokumente belegen, dass Teile dieser Erlöse sogar zur Finanzierung von KI-Projekten dienten.

Meta streitet das ab, doch die Berichte zeigen ein System, das sich von redaktioneller Verantwortung längst entkoppelt hat.

Wenn der Algorithmus entscheidet, was Wahrheit ist

Wir erleben eine Verschiebung der Meinungsführerschaft, weg von Journalisten hin zu Plattformen, deren Geschäftsmodell Reichweite belohnt.

Die Kontrollinstanz ist nicht mehr die Redaktion, sondern ein Sicherheits-Team, das Schadensbegrenzung betreibt. Fake News sind davon selten betroffen, sie performen zu gut. Der Algorithmus liebt sie, weil sie Interaktion bringen, und Interaktion heißt Umsatz.

Die Folgen sind messbar.

In den USA schließen laut Northwestern University Local News Initiative seit 2019 durchschnittlich zwei Zeitungen pro Woche. Über 70 Millionen Amerikaner leben bereits in sogenannten News Deserts, Regionen ohne lokale Berichterstattung.

Studien der University of North Carolina zeigen, dass in diesen Regionen die Wahlbeteiligung um bis zu 25 Prozent sinkt und populistische Parteien deutlich profitieren. Wenn niemand mehr prüft, was stimmt, setzt sich durch, wer am lautesten ruft: „Das ist Meinungsfreiheit.“

Der Preis der Bequemlichkeit

Das alles führt zu einer gefährlichen Logik.

Wir haben zugelassen, dass die Finanzierung des öffentlichen Diskurses auf Klickpreise reduziert wurde. Wer den Algorithmus kontrolliert, kontrolliert auch die Wahrnehmung und damit die Realität.

Marketing- und Mediaverantwortliche tragen daran eine Mitschuld, denn sie entscheiden täglich, ob ihr Budget freien Journalismus stärkt oder algorithmische Echokammern füttert.

Die Parallele zur politischen Entwicklung ist schwer zu übersehen.

Der Aufstieg der Ränder, die Polarisierung der Gesellschaft und der Erosionsprozess journalistischer Institutionen verlaufen zeitgleich und sie nähren sich gegenseitig.

Erst das Fressen, dann die Moral

Bertolt Brecht wusste, dass Moral selten über wirtschaftliche Zwänge siegt.

Heute zeigt sich das in Zahlen. In einer Zeit, in der Meta Milliarden mit Scam-Ads verdient und mehr als die Hälfte aller Online-Artikel laut Tages-Anzeiger bereits von KI-Systemen generiert wird, wird die Frage nach Verantwortung zur Systemfrage.

Wer also jetzt überrascht tut, hat lange weggesehen.

Denn das Problem ist nicht, dass die Presse auf die Skandale aufmerksam wird.

Das Problem ist, dass sie es erst tut, nachdem die Macht längst beim Algorithmus liegt.

Quellen (Auswahl)

- Reuters Investigation (06.11.2025): Meta is earning a fortune on a deluge of fraudulent ads

- ArsTechnica (07.11.2025): How Meta relied on scam ad profits to fund AI

- WARC Global Ad Spend Report 2024

- Reuters Institute Digital News Report 2025

- Northwestern University Local News Initiative

- University of North Carolina – The Decline of Local News and Democracy (2022)

- Tages-Anzeiger (Nov 2025): 52 % aller Internetartikel sind KI-generiert

- Medienwandel – Erlöse, Konsolidierung, Online-Portale (2025)