Über die Geburt eines synthetischen Schriftstellers aus dem Geist zweier Meister

Zeitung lesen, in gedruckter Form, ist in Zeiten der gescrollten Informationsfülle eine Wohltat. Knisterndes Papier gibt mir immer noch das Gefühl, dass die gelesenen Inhalte mehr Gehalt haben als der selbe Text den ich auf Bildschirm konsumieren kann. Ich lese also bei Schwarztee und Wasserweck etwas was mich nachdenklich macht und auf eine Idee bringt.

Christoph Poschenrieder, 61 Jahre alt, acht Romane in fünfzehn Jahren beim Diogenes-Verlag, mehrfach nominiert, hochgelobt vom Feuilleton. Fährt jetzt Straßenbahn in München.

«Ich habe die Schnauze voll», sagt er bei einer seiner letzten Lesungen in Köln. Und dann erklärt er, warum er aufgehört hat. Warum das Leben als freiberuflicher Schriftsteller nicht reicht, um davon zu leben. Warum die Stipendien und Nominierungen zwar schön sind, aber keine Rente zahlen. Warum er nie Kompromisse machen wollte, keine Unterhaltungsliteratur, keine Krimis, nur das, was er wirklich schreiben wollte. Und warum das am Ende nicht gereicht hat.

Ich lege die Zeitung weg und denke: Was für eine Verschwendung.

Nicht, dass ich den Mann verurteile. Im Gegenteil. Ich verstehe ihn vollkommen. Es gibt schlimmere Jobs als Straßenbahnfahrer, und wenn man mit 61 endlich eine Perspektive auf ein sicheres Einkommen hat, dann nimmt man die. Das ist keine Schande. Das ist Vernunft.

Aber trotzdem bleibt die Frage: Was passiert mit all dem, was in diesem Kopf steckt? Mit all den Geschichten, die er noch hätte erzählen können? Mit der Erfahrung von acht Romanen, mit der Fertigkeit, die man sich über fünfzehn Jahre erarbeitet hat?

Es verschwindet. Es geht verloren. Es stirbt mit ihm, irgendwann, in zwanzig oder dreißig Jahren, wenn niemand mehr seine Bücher liest, weil der Verlag sie längst aus dem Programm genommen hat.

Und während ich darüber nachdenke, kommt mir eine Frage in den Kopf, die ich vorher nie gestellt hätte. Eine Frage, die mir ein bisschen Angst macht, weil ich nicht weiß, ob ich die Antwort hören will.

Was, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ein Autor weiterlebt, auch wenn er aufhört zu schreiben?

I. Die unbequeme Wahrheit (oder: Was von Autoren übrig bleibt)

Lass uns ehrlich sein. Die meisten Schriftsteller hören nicht auf, weil sie nichts mehr zu sagen haben. Sie hören auf, weil sie nicht mehr vom Schreiben leben können. Oder weil das Feuilleton sie nicht mehr interessant findet. Oder weil sie merken, dass sie mit 61 noch dreißig Jahre vor sich haben und keine Ahnung, wovon sie die bestreiten sollen.

Poschenrieder sagt in dem Interview, das Literaturfeuilleton sei heute weniger interessiert an «weißen, heterosexuellen Männern ohne Migrationshintergrund» und setze stattdessen auf «interessante Autorenfiguren». Er gönnt anderen ihren Erfolg, hätte sich aber für sich selbst auch mehr gewünscht.

Ich weiß nicht, ob seine Analyse stimmt. Ich vermute, die Wahrheit ist komplizierter. Aber was ich weiß: Er ist nicht der Erste, dem das passiert. Und er wird nicht der Letzte sein.

Die Literaturbranche ist brutal. Sie feiert dich, wenn du jung und neu und aufregend bist. Sie nominiert dich für Preise. Sie lädt dich zu Lesungen ein. Und dann, irgendwann, verliert sie das Interesse. Nicht, weil du schlechter geworden bist. Sondern weil es neue gibt, jüngere, aufregendere, die besser in die Zeit passen.

Und was bleibt dann?

Dein Werk, sagen die Idealisten. Deine Bücher leben weiter.

Aber die Realität ist: Die meisten Bücher sterben nach drei Jahren. Sie verschwinden aus den Buchhandlungen, aus den Verlagsprogrammen, aus dem kollektiven Gedächtnis. Wenn du Glück hast, gibt es irgendwann eine Wiederentdeckung. Wenn du Pech hast, bist du einfach weg.

Und während ich das denke, während ich versuche, nicht zynisch zu werden, kommt mir eine Idee, die so absurd ist, dass ich sie fast wieder verwerfe.

Aber ich tue es nicht.

II. Das Experiment (oder: Wie man zwei Welten zusammenwirft und hofft, dass dabei kein Frankenstein rauskommt)

Was, wenn zwei Autoren – bei vollem Bewusstsein, zu Lebzeiten, mit ausdrücklicher (und hoffentlich gut honorierter) Zustimmung – ihre gesamten Werke in ein Sprachmodell werfen? Was, wenn daraus etwas entsteht, das keiner von beiden je geschrieben hat? Etwas, das keiner von beiden allein hätte schreiben können?

Kein Ghostwriter. Kein Epigone, der die Meister nachahmt. Kein Nachlassverwalter, der unveröffentlichte Fragmente zu einem «letzten Roman» zusammenklebt, den niemand braucht.

Sondern ein neuer Autor. Synthetisch, hybrid, endlich.

Ich weiß, wie das klingt. Nach Silicon-Valley-Phantasie. Nach dem feuchten Traum eines Verlagskaufmanns, der endlich Autoren haben will, die keine Vorschüsse brauchen und keine Schreibblockaden kennen. Nach der nächsten Stufe der literarischen Entfremdung, bei der wir endgültig vergessen, dass Bücher von Menschen für Menschen geschrieben werden.

Trotzdem bleibe ich bei der Frage. Weil sie mich nicht loslässt. Und weil ich den Verdacht habe, dass die Antwort komplizierter ist, als es beiden Seiten – den Enthusiasten und den Kulturpessimisten – lieb sein kann.

Nehmen wir zwei Schriftsteller. Ich kenne beide nicht persönlich, was bei diesem Gedankenexperiment vielleicht auch besser ist. Der eine schreibt Thriller, die einen durch die Seiten jagen. Kurze Kapitel, atemlose Wendungen, die permanente Frage: Was ist real, was ist Wahn? Der andere schreibt Romane, die einen zwingen, in den Abgrund der westlichen Zivilisation zu blicken. Lange essayistische Passagen, eine Kälte, die wehtut, eine Präzision, die keine Gnade kennt.

Beide haben über Jahrzehnte ein Werk geschaffen, das jeweils Millionen von Wörtern umfasst. Hunderte von Figuren. Dutzende thematische Stränge. Zwei vollständige literarische Universen, die sich nie berührt haben, weil sie aus unterschiedlichen Galaxien stammen.

Jetzt kommt ein Verlag (nehmen wir an, ein mutiger, ein verzweifelter oder ein wahnsinnig cleverer) und legt diese beiden Universen zusammen. Nicht als Anthologie. Nicht als Crossover-Projekt, bei dem beide Autoren einen gemeinsamen Roman schreiben und sich dabei gegenseitig auf die Nerven gehen. Sondern als Trainingsmaterial für ein Sprachmodell.

Das Modell liest alles. Jeden Roman, jede Kurzgeschichte, jeden Essay, jedes Interview. Es lernt die Rhythmen, die Obsessionen, die blinden Flecken, die Brillanz beider Autoren. Und dann beginnt es zu schreiben.

Was dabei entsteht, ist weder der eine noch der andere.

Es ist ein Dritter.

Und vielleicht – nur vielleicht – ist das eine Möglichkeit, wie das, was Poschenrieder in seinem Kopf hat, nicht verloren gehen muss. Wie die Fertigkeit, die er sich über fünfzehn Jahre erarbeitet hat, weiterlebt. Nicht als Kopie, sondern als Teil von etwas Neuem.

Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt funktionieren kann. Ob das nicht wie diese furchtbaren literarischen Hochzeiten endet, bei denen beide Partner ihre Eigenheiten behalten und am Ende nur noch nebeneinander her schreiben, statt miteinander. Ob nicht einfach ein glatter Durchschnitt rauskommt, der alle Ecken und Kanten abgeschliffen hat.

Aber dann habe ich weitergedacht. Und mir wurde klar: Der kombinatorische Raum zweier vollständiger Autorenwelten ist gewaltig. Größer, als wir uns vorstellen können.

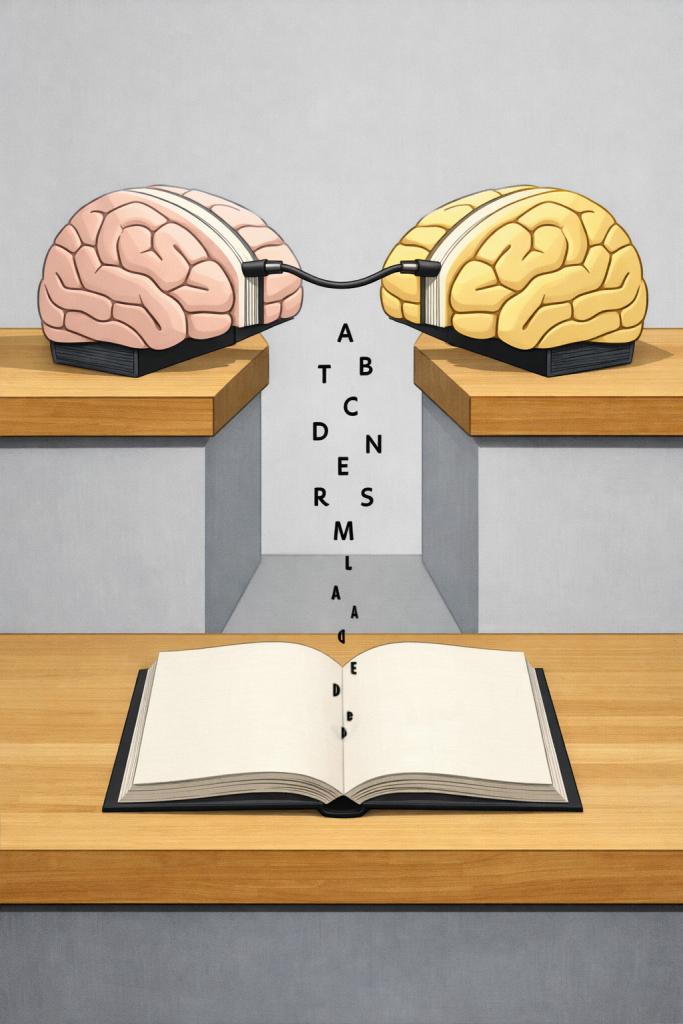

III. Zwei Gehirne, ein neuer Geist (und die Frage, ob das überhaupt eine gute Metapher ist)

Die Metapher liegt nahe: Zwei menschliche Gehirne werden zusammengelegt und ergeben ein neues. Klingt gut, klingt nach Science-Fiction, klingt nach dem nächsten Netflix-Plot. Aber die Metapher ist falsch. Oder zumindest schief.

Denn was tatsächlich passiert, ist zugleich bescheidener und (ich zögere, das Wort zu benutzen, aber es passt) radikaler.

Bescheidener, weil ein Sprachmodell kein Bewusstsein hat. Es versteht nicht, warum der Thriller-Autor über Kontrollverlust schreibt. Es begreift nicht, warum der andere die Einsamkeit des modernen Menschen seziert. Es kennt keine Angst, keine Langeweile, keinen Ekel. Es reproduziert die Symptome einer Welterfahrung, nicht die Erfahrung selbst.

Das klingt nach einem vernichtenden Einwand. Ist es auch. Aber nur halb.

Denn gleichzeitig ist das Ganze radikaler, als es jede menschliche Zusammenarbeit sein könnte. Weil die Rekombination Möglichkeiten eröffnet, die kein menschliches Gehirn je erreichen würde. Stellen wir uns einen Roman vor (ich stelle ihn mir gerade vor, während ich das hier schreibe, und es macht mir ein bisschen Angst), der mit der Atemlosigkeit eines Psychothrillers beginnt. Ein Mann wacht in einem Raum auf, den er nicht kennt. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Tisch liegt ein Manuskript, das sein eigenes Leben beschreibt. Klassischer Einstieg, kennen wir alle.

Und dann, ohne dass das Tempo nachlässt, kippt der Roman in eine soziologische Analyse der Gesellschaft, die diesen Mann hervorgebracht hat. Die Spannung des einen, die analytische Tiefe des anderen. Nicht als fauler Kompromiss zwischen beiden Stilen, sondern als etwas, das es vorher schlicht nicht gab.

Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Ich habe es noch nie gelesen. Niemand hat es gelesen. Aber die bloße Möglichkeit lässt mich nicht los.

Der kombinatorische Raum ist riesig. Themen, die der eine nie berührt hat. Figurentypen, die dem anderen fremd sind. Erzählstrukturen, die in der Verschmelzung erst möglich werden. Das reicht für Dutzende von Romanen, die weder Kopie noch Collage sind.

Und genau hier beginnt es interessant zu werden. Weil wir nicht über eine Content-Maschine reden, die endlos variiert. Sondern über etwas, das einen eingebauten Stoppunkt hat.

IV. Der Autor als Jahrgang (oder: Warum das Sterben-Können die größte Stärke ist)

Hier kommt der entscheidende Punkt. Der Punkt, an dem sich diese Idee von der dystopischen Content-Maschine unterscheidet, vor der wir alle (zu Recht) Angst haben.

Der synthetische Autor ist endlich.

Seine Inspiration speist sich aus den Werken zweier Menschen, die irgendwann aufgehört haben zu schreiben. Vielleicht, weil sie Straßenbahn fahren müssen. Vielleicht, weil sie gestorben sind. Vielleicht, weil sie einfach genug haben. Es fließt kein neues Leben ein, keine neue Erfahrung, keine Reaktion auf eine Welt, die sich weiterdreht. Das Modell kann rekombinieren, aber es kann nicht wachsen. Es kann variieren, aber es kann sich nicht erneuern.

Das klingt nach einem Mangel. Nach einer fatalen Schwäche.

Es ist ein Geschenk.

Denn diese Endlichkeit macht den synthetischen Autor zu etwas überraschend Menschlichem. Er altert, auf seine Weise. Seine ersten Romane werden frisch sein, überraschend, voller unerwarteter Verbindungen. Mit jedem weiteren Buch wird der Möglichkeitsraum kleiner. Die Rekombinationen werden vertrauter, die Muster erkennbarer. Irgendwann, nach zehn Büchern, nach zwanzig, nach dreißig, ist alles gesagt, was aus diesen beiden Quellen zu sagen war.

Wie ein Jahrgang Wein. Gewachsen aus dem Boden eines bestimmten Jahres, abgefüllt, begrenzt. Wenn die letzte Flasche getrunken ist, gibt es keine mehr. (Ich merke gerade, dass ich diese Metapher mag, obwohl ich kein Weintrinker bin. Vielleicht sollte ich mit Christine darüber sprechen.)

In einer Branche, die unter der Überproduktion leidet – jeden Tag erscheinen Tausende neuer Titel, die im Rauschen untergehen, bevor sie jemand gelesen hat –, ist ein Autor mit angekündigtem Ende eine Anomalie. Eine wertvolle Anomalie.

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Verlagsbranche noch nicht begriffen hat, wie wertvoll das sein könnte.

V. Die Ökonomie der Verknappung (oder: Was Verlage schon immer über Wert wussten, aber nie auf Autoren angewendet haben)

Verlage wissen, was Verknappung bewirkt. Limitierte Auflagen, Sonderausgaben, nummerierte Exemplare. Das sind die Werkzeuge einer Industrie, die den Wert des Knappen kennt. Ich habe selbst oft genug gesehen, wie ein Buch, das eigentlich niemand haben wollte, plötzlich begehrt wird, sobald «nur noch 500 Exemplare verfügbar» draufsteht.

Aber bisher war die Verknappung immer eine des Objekts. Nie eine des Autors selbst.

Der synthetische Autor ändert das. Von seinem ersten Buch an steht fest: Es wird ein letztes geben. Der Verlag kann es ankündigen. Zwanzig Romane, nicht mehr, nicht weniger. Jede Veröffentlichung wird zum Countdown. Leser wissen, dass sie Teil eines begrenzten Projekts sind. Sie sammeln, sie diskutieren, sie warten auf das Finale.

Das ist serielles Erzählen mit eingebautem Schlussakkord. Etwas, das in der Literatur fast nie vorkommt, weil menschliche Autoren entweder zu früh sterben oder zu spät aufhören.

Der synthetische Autor tut weder das eine noch das andere. Er hört auf, wenn sein Material erschöpft ist. Nicht früher, nicht später.

Die Ironie ist offensichtlich, oder? Das Künstliche ist hier begrenzter als das Natürliche. Der Algorithmus ist sterblicher als der Mensch. Und gerade deshalb funktioniert er als Autor. Weil er das einlöst, was die Literatur seit jeher verspricht: dass jedes Wort zählt, weil die Worte irgendwann enden.

Ich frage mich, ob das nicht die ehrlichste Form von Autorenschaft ist, die unsere Zeit hervorbringen kann. Ehrlicher als der Bestsellerautor, der seit fünfzehn Jahren denselben Roman schreibt, weil die Leser ihn so wollen. Ehrlicher als die Literaturikone, die längst nichts mehr zu sagen hat, aber aus Pflichtgefühl weitermacht. Ehrlicher sogar als Poschenrieder, der aufhören musste, weil er sonst verhungert wäre.

Aber vielleicht bin ich auch nur zynisch.

VI. Was der Verlag verkauft (und warum Ehrlichkeit die einzige Strategie ist, die funktioniert)

Jetzt wird es konkret. Was steht auf dem Buchcover? Wer ist der Autor?

Hier wird die Idee zur Grundsatzentscheidung. Und ich sage das mit der vollen Überzeugung von jemandem, der schon zu oft gesehen hat, wie Verschleierung nach hinten losgeht: Der einzige Weg ist der transparente.

Der Verlag schafft ein Pseudonym, eine Autoren-Persona, und kommuniziert offen: Hinter diesem Namen steht kein einzelner Mensch, sondern ein Sprachmodell, das auf den Werken zweier realer Autoren basiert, die diesem Experiment zugestimmt haben. Das ist kein Betrug. Das ist eine neue Form der Autorenschaft.

Dieser Weg ist riskant. Er fordert den Buchmarkt heraus, er provoziert das Feuilleton, er spaltet Leser. Manche werden es ablehnen, aus Prinzip. Andere werden neugierig sein, gerade weil es so offensichtlich anders ist. Wieder andere werden es ignorieren, weil sie ohnehin nicht lesen.

Aber es ist der einzige Weg, der auf Dauer trägt. Weil jede Verschleierung irgendwann auffliegt. Weil stilometrische Analysen heute schon erkennen können, ob ein Text menschlichen oder maschinellen Ursprungs ist. Und weil die Wahrheit in der Literatur kein optionaler Zusatz sein sollte, auch wenn die Realität oft anders aussieht.

Was der Verlag in Wirklichkeit verkauft, ist nicht das Buch. Es ist die Geschichte hinter dem Buch. Zwei große Autoren, die über die Grenzen ihrer eigenen Vorstellungskraft hinaus etwas ermöglicht haben. Ein Experiment, das es nur einmal gibt. Ein Werk, das endlich ist.

Das ist keine Marketingstrategie. Das ist eine Erzählung, die größer ist als jeder einzelne Roman, der daraus entsteht. Und Erzählungen verkaufen sich, das wissen wir alle, besser als Bücher.

VII. Die unbequeme Wahrheit über Autorenschaft (die wir alle kennen, aber nicht aussprechen)

Wir müssen an dieser Stelle ehrlich sein. Und mit «ehrlich» meine ich: wirklich ehrlich, so ehrlich, dass es wehtut.

Die Einzelautorenschaft ist in weiten Teilen des Buchmarkts längst eine Fiktion.

Heftromane werden unter Verlagspseudonymen von wechselnden Schreibern produziert, die sich an Bibeln halten, die ihnen vorgeben, wie Kommissar X zu klingen hat. Prominenten-Biografien werden von Ghostwritern verfasst, die mehr über das Leben des Prominenten wissen als dieser selbst. Bestseller werden von Lektoren so stark überarbeitet, dass die Grenze zwischen Autor und Verlag verschwimmt, bis keiner mehr weiß, wem welcher Satz gehört.

Und hinter mancher erfolgreichen Autorin, die einen der wichtigsten Literaturpreise ihres Landes gewinnt, verbergen sich drei spanische Drehbuchautoren, die jahrelang niemand entlarvt hat, weil alle Beteiligten gut davon lebten.

Der synthetische Autor ist in diesem Kontext nicht der Tabubruch, als den ihn manche darstellen werden. Er ist die konsequente Weiterentwicklung einer Praxis, die so alt ist wie das Verlagswesen selbst.

Der Unterschied: Er ist ehrlicher. Wenn man es zulässt. Weil bei ihm von Anfang an klar sein kann, dass hier kein einzelnes menschliches Genie am Schreibtisch sitzt und auf die Muse wartet.

Ich finde das erleichternd. Andere werden es empörend finden. Beides ist legitim.

VIII. Was bleibt, wenn die letzte Seite geschrieben ist

Am Ende steht die Frage, die dem ganzen Experiment seinen Titel gibt. Autor, willst du ewig leben?

Die Antwort, die der synthetische Autor gibt, ist überraschend. Überraschend zumindest für alle, die glauben, dass künstliche Intelligenz nach Unsterblichkeit strebt.

Die Antwort lautet: Nein.

Er will nicht ewig leben. Er will so lange leben, wie sein Material trägt. Er will aus den Werken zweier Menschen etwas schaffen, das diese Menschen allein nicht hätten schaffen können. Und dann will er aufhören. Nicht weil ihm jemand den Stecker zieht, sondern weil alles gesagt ist.

Das ist mehr, als die meisten menschlichen Autoren von sich behaupten können.

Denn die eigentliche Tragödie der Literaturgeschichte sind nicht die Autoren, die zu früh verstummten. Keats, Büchner, die ganzen Romantiker, die mit dreißig an Schwindsucht starben. Das ist traurig, aber es hat auch etwas Romantisches. Die Jugend, die nie altert. Das Werk, das nie verwässert wird.

Die echte Tragödie sind die Autoren, die nicht aufhören konnten. Die den einen großen Roman geschrieben haben und dann zwanzig weitere, die immer blasser wurden. Die ihre eigene Stimme so lange wiederholten, bis sie zur Parodie ihrer selbst wurden. Die jeder kannte, aber niemand mehr ernst nahm.

Und dann sind da die anderen. Die wie Poschenrieder. Die aufhören mussten, nicht weil sie nichts mehr zu sagen hatten, sondern weil sie von ihrer Kunst nicht leben konnten. Die jetzt Straßenbahn fahren und sich vielleicht manchmal fragen, was aus all den Geschichten geworden wäre, die sie noch hätten erzählen können.

Der synthetische Autor kennt diese Tragödien nicht. Er hat ein eingebautes Ablaufdatum. Und dieses Ablaufdatum ist kein Makel. Es ist das Versprechen, dass jedes seiner Bücher noch etwas zu sagen hat.

Ich weiß nicht, ob ich das beruhigend oder beängstigend finden soll. Vermutlich beides.

IX. Ein Anfang, kein Ende (aber ein absehbares Ende, und das ist der Punkt)

Was hier beschrieben wird, ist keine Science-Fiction. Die Technologie existiert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen sich schaffen, wenn beide Seiten einverstanden sind und gute Anwälte haben. Die einzige Frage, die bleibt, ist eine kulturelle: Sind wir bereit, einen Autor zu akzeptieren, der nie gelebt hat?

Die Antwort wird sein: Ja.

Nicht sofort. Nicht ohne Widerstand. Nicht ohne lange Feuilleton-Debatten, in denen kluge Menschen erklären werden, warum das der Tod der Literatur ist, und andere kluge Menschen erklären werden, warum es die Rettung der Literatur ist, und beide werden ein bisschen recht haben und ein bisschen unrecht.

Aber irgendwann werden die Bücher für sich sprechen. Und wenn sie gut sind – wirklich gut, nicht nur technisch kompetent, sondern berührend, verstörend, unvergesslich –, dann wird die Frage nach der Herkunft in den Hintergrund treten.

Weil Literatur am Ende nicht danach fragt, wer sie geschrieben hat. Sondern ob sie wahr ist.

Nicht faktisch wahr. Nicht dokumentarisch wahr. Sondern wahr in dem Sinne, in dem nur Literatur wahr sein kann: als Spiegel dessen, was wir sind, was wir fürchten und was wir uns erhoffen.

Und wenn dieser Spiegel aus zwei menschlichen Quellen und einer Maschine besteht – dann ist das vielleicht die ehrlichste Literatur, die unsere Zeit hervorbringen kann.

Oder die verlogenste.

Ich lege die Zeitung weg. Draußen fährt eine Straßenbahn vorbei. Vielleicht sitzt Poschenrieder drin. Vielleicht denkt er gerade an den Roman, den er nie schreiben wird. Vielleicht ist ihm das auch vollkommen egal.

Ich weiß es noch nicht. Aber ich will es herausfinden.